Pour Thierry Meyssan, le débat sur l’existence d’un éventuel programme militaire nucléaire iranien n’est qu’un écran de fumée. Les grandes puissances ont arrêté leur transfert de technologie dès la chute du Shah et la Révolution islamique a condamné le principe de la bombe atomique. Les prétendus soupçons occidentaux ne sont que des artifices utilisés pour isoler un Etat qui remet en cause la domination, militaire et énergétique, des puissances nucléaires et leur droit de veto au Conseil de sécurité.

La Maison-Blanche a diffusé un dossier de presse expliquant aux journalistes ce qu’est la résolution 1929 du Conseil de sécurité [

1]. Le contenu de ce document — et la vaste campagne de communication qui l’a soutenu — a été repris comme à l’habitude par les grands médias occidentaux sans la moindre réflexion critique.

Selon la presse occidentale — c’est-à-dire selon la Maison-Blanche dont elle est s’est fait pour l’occasion le perroquet — la résolution a été adoptée par « une base très large » et constitue « une réponse au refus constant de l’Iran de se plier à ses obligations internationales relatives à son programme nucléaire ». Voyons ce qu’il en est.

Sur 15 membres du Conseil de sécurité, 12 ont voté pour (dont les 5 membres permanents), 1 s’est abstenu, et 2 ont voté contre [

2]. Cette « base très large » masque en réalité un nouveau clivage : pour la première fois dans l’histoire du Conseil, un bloc de nations émergentes (le Brésil et la Turquie, soutenus par l’ensemble des pays non-alignés) s’est opposé aux membres permanents (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et à leurs vassaux. Ainsi, cette « unanimité moins deux voix » exprime en réalité une fracture entre le directoire des Cinq Grands et ce que l’on doit à nouveau appeler le Tiers-monde (par analogie avec le Tiers état [

3]), c’est-à-dire ceux dont l’avis ne compte pas.

Le Brésil a joué un rôle central dans l’élaboration du traité de Tlatelolco, qui fait de l’Amérique latine une « zone exempte d’armes nucléaires ». La Turquie œuvre activement à faire du Proche-Orient une autre « zone exempte d’armes nucléaires ». Personne ne doute que ces deux Etats soient sincèrement opposés à la prolifération des armes nucléaires. Personne ne doute non plus que la Turquie, qui partage une frontière commune avec l’Iran, soit particulièrement vigilante pour empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique.

Alors pourquoi ont-ils voté contre la résolution 1929 ? Comme nous allons le voir, la problématique posée par les grandes puissances n’est qu’un écran de fumée pour masquer un débat de fond dans lequel l’Iran et les non-alignés mettent en cause leurs privilèges.

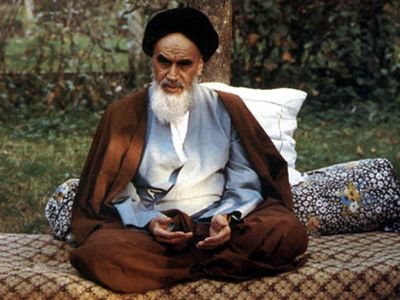

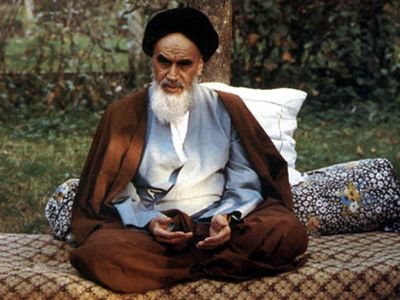

- L’ayatollah Rouhollah Khomeini (1902-1989). Il déclare les armes de destruction massive incompatibles avec l’islam.

Le mythe de la bombe iranienne

A l’époque du Shah Reza Pahlevi, les Etats-Unis et la France mirent en place un vaste programme visant à doter Téhéran de la bombe atomique. Il était admis, au vu de l’histoire du pays, que l’Iran n’est pas un Etat expansionniste et que de grandes puissances pouvaient lui confier sans risque cette technologie.

Ce programme fut interrompu par les Occidentaux au début de la Révolution islamique et donna lieu à un long contentieux financier autour de la société Eurodif. Selon les autorités iraniennes, il n’a jamais été repris.

L’ayatollah Khomeini et ses successeurs ont condamné la fabrication, le stockage, l’utilisation, et la menace d’utilisation de l’arme nucléaire comme contraires à leurs valeurs religieuses. Selon eux, il est moralement inacceptable d’utiliser des armes de destruction massive qui tuent indistinctement civils et militaires, partisans et adversaires d’un gouvernement. Cette prohibition a pris force de loi avec le décret émis par le Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Khamenei, le 9 août 2005.

Les dirigeants iraniens ont déjà montré leur obéissance à ce principe et le peuple iranien l’a déjà payé très cher. C’était au cours de la guerre lancée par l’Irak contre le pays (1980-88). Saddam Hussein fit tirer des missiles non guidés sur les villes iraniennes. L’armée iranienne riposta à l’identique jusqu’à ce que l’imam Khomeini intervienne. Il fit cesser les tirs, en vertu de ce principe, interdisant de tirer à l’aveuglette sur les villes ennemies. Le pays fit le choix d’endurer une guerre plus longue plutôt que de la gagner en utilisant des armes non ciblées [

4].

Compte tenu du mode de fonctionnement du pays, il ne paraît pas possible que des individus aient passé outre cet avis théologique et la mémoire des martyrs de cette guerre pour mettre en place un vaste programme secret de recherche et de fabrication de la bombe atomique.

La position iranienne anticipe le droit international. Ce n’est en effet qu’en 1996 que la Cour internationale de Justice de La Haye a mis en évidence que toute destruction massive est criminelle, et que le principe même de la dissuasion nucléaire, c’est-à-dire la menace de perpétrer un crime, constitue un crime en lui-même [

5]. Cependant, l’avis de la Cour n’étant pas contraignant, mais uniquement consultatif, les grandes puissances n’en ont que faire [

6].

Le mythe d’un programme militaire nucléaire iranien a été forgé par les Anglo-Saxons après leur invasion de l’Afghanistan et de l’Irak. Leur plan stratégique prévoyait de prendre ultérieurement l’Iran en tenaille à partir de ses deux voisins. Dans cette période, les services états-uniens et britanniques ont disséminé de fausses informations à ce sujet comme ils le firent à propos du prétendu programme d’armes de destruction massive de Saddam Hussein. Les données transmises aux alliés et à la presse étaient le plus souvent fournies par un groupe d’exilés iraniens, les Moujahidines du Peuple. Il s’est avéré depuis que ces exilés inventaient leurs informations au fur et à mesure des besoins. Au demeurant, ils vivaient en Irak et, même avec des soutiens familiaux locaux, ils n’étaient pas en mesure de pénétrer en Iran l’organisation très cloisonnée des Gardiens de la Révolution. Aujourd’hui les experts US reconnaissent que cette source était sans valeur. Seuls les néo-conservateurs et les services secrets français, qui protègent en France le siège mondial des Moujahidines, continuent à y croire [

7].

Cette intox servit de référence au vote des résolutions 1737 (23 décembre 2006) [

8] et 1747 (24 mars 2007) [

9].

Les accusations à l’encontre de l’Iran furent abandonnées par Washington, le 3 décembre 2007, lorsque le directeur national du Renseignement le vice-amiral John Michael McConnell rendit public un rapport de synthèse. On y apprenait que l’Iran avait cessé tout programme nucléaire militaire depuis des années et que, s’il le relançait, il ne pourrait de toute manière pas produire de bombe atomique avant 2015 au moins [

10]. En publiant ce rapport McConnell ne visait pas simplement à clore la polémique, il entendait surtout — dans la ligne d’un groupe d’officiers supérieurs réunis autour du vieux général Brent Scowcroft — suspendre le projet de guerre contre l’Iran, les Etats-Unis n’en ayant temporairement plus les moyens économiques et militaires [

11]. Nos lecteurs se souviennent que j’ai analysé cet événements dans nos colonnes, en annonçant le changement de politique à Washington six heures avant la publication surprise de ce rapport [

12].

Un accord fut conclu entre le commandant du CentCom, l’amiral William Fallon, et ses homologues iraniens, avec l’assentiment du secrétaire à la Défense Robert Gates sous la supervision du maître à penser des officiers supérieurs, le général Scowcroft. Un scénario de détente avait été convenu pour permettre aux Etats-Unis de sortir d’Irak la tête haute. Cependant, le clan Bush-Cheney, qui espérait encore cette guerre, réussit à faire voter de nouvelles sanctions contre l’Iran avec la résolution 1803 (3 mars 2008) [

13], immédiatement suivie de la démission de l’amiral Fallon [

14]. Là encore, nos lecteurs se souviennent de cet épisode que j’ai décrit en détail dans nos colonnes [

15].

Enfin, il y a eu la tentative du clan Bush-Cheney de contourner l’opposition de l’état-major états-unien en sous-traitant l’attaque de l’Iran à Israël. Dans cette perspective, Tsahal avait loué deux bases militaires aériennes à la Géorgie, d’où des bombardiers auraient pu frapper l’Iran sans avoir besoin de ravitaillement en vol. Las ! ce projet fut soudainement interrompu par la guerre d’Ossétie du Sud et le bombardement des bases israéliennes de Géorgie par la Russie.

En définitive, le général Scowcroft et son poulain, Barack Obama, ont récupéré cette polémique et l’ont utilisée pour faire avancer leurs plans. Il ne s’agit plus de préparer une guerre contre l’Iran, mais d’exercer une forte pression sur Téhéran pour l’obliger à coopérer avec les Anglo-Saxons en Afghanistan et en Irak. En effet, les forces occidentales se sont embourbées dans ces deux théâtres d’opération, alors que les Iraniens ont de puissants leviers parmi les populations azéries afghanes et chiites irakiennes.

Ainsi, le général Scowcroft, qui dégonfla le mythe du nucléaire iranien en décembre 2007 et reçu comme une gifle les sanctions contre l’Iran en mars 2008, est devenu le propagandiste de ces mêmes sanctions en 2010.

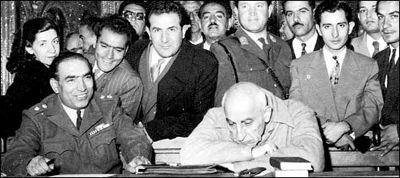

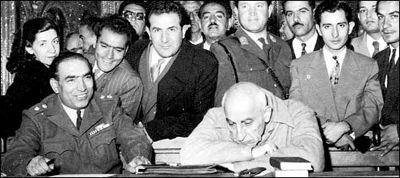

- Mohammad Mossadegh (1882-1967), renversé par un coup d’Etat fomenté par la CIA et le MI6.

L’indépendance énergétique des Etats émergents

Depuis 60 ans, l’Iran se préoccupe de son indépendance énergétique. Sous la monarchie impériale, le Premier ministre Mohammad Mossadegh, nationalisa l’Anglo-Iranian Oil Company, et expulsa la plupart des conseillers et techniciens britanniques. Dans son esprit et celui des autres sujets du Shah, il ne s’agissait pas tant de récupérer une manne financière que de s’approprier les moyens du développement économique. Le pétrole iranien assurerait la croissance d’une industrie iranienne.

Londres s’estimant lésé porta l’affaire devant la Cour de Justice internationale de La Haye. Et perdit. Les Britanniques sollicitèrent alors les Etats-Unis pour organiser un coup d’Etat [

16]. A l’issue de l’« opération Ajax », Mossadegh fut arrêté tandis que le général ex-nazi Fazlollah Zahedi lui succèda. Le régime du Shah devint alors le régime le plus répressif de la planète.

La Révolution islamique, qui renverse le Shah, reprend à son compte cette exigence d’indépendance énergétique. Anticipant l’épuisement de ses ressources pétrolières, Téhéran intègre dans son vaste programme de recherche scientifique et technique des travaux sur le nucléaire civil. D’autant que, selon les géologues iraniens, le pays regorgerait d’uranium exploitable, une richesse plus importante que le pétrole.

Ne disposant pas de combustible nucléaire, Téhéran s’en fournit grâce au président Raúl Alfonsín. Trois accords sont signés avec l’Argentine, en 1987 et 1988. Les premières livraisons d’uranium enrichi à 19,75 % ont lieu en 1993 [

17]. Mais ces accords sont interrompus par les attentats de Buenos-Aires, en 1992 et 1994, imputés à l’Iran, mais probablement perpétrés par le Mossad qui s’était installé dans le pays durant la dictature du général Videla [

18].

En 2003, l’Iran signe le

Protocole additionnel du Traité de non-prolifération, qui tient compte des avancées scientifiques. En vertu des nouvelles dispositions, les signataires doivent notifier à l’Agence internationale de l’énergie atomique les installations nucléaires en cours de construction, alors que par le passé, ils ne devaient les notifier que six mois avant la mise en service. Du fait du changement de règles, Téhéran confirme la construction en cours de nouvelles unités à Natanz et Arak. Le

Protocole additionnel ne prévoyant pas de mesures transitoires pour passer d’un système juridique à l’autre, le président Mohammed Khatami accepte de discuter des modalités avec un groupe de contact composé par l’Union européenne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (UE+3), et suspend l’enrichissement de l’uranium en signe d’apaisement.

Elu président de la République à la mi-2005, Mahmoud Ahmadinejad estime que son pays a accordé un délai suffisant à l’AIEA pour mener les inspections nécessaires à la transition, et que le Groupe des Trois fait volontairement traîner les choses pour prolonger indéfiniment le moratoire iranien. Il décide donc de reprendre le processus d’enrichissement de l’uranium.

A partir de ce moment, les Européens — qui considèrent avec mépris l’Iran comme le « régime des mollahs » [

19]— reprochent aux Iraniens d’avoir failli à leur parole. L’administration Ahmadinejad affirme quant à elle que, comme tous les gouvernements du monde, elle est liée par les Traités ratifiés par son Parlement, mais pas par la politique de l’administration précédente. C’est le début du conflit juridique. L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni obtiennent le soutien du G8 et convainquent le Conseil des gouverneurs de l’AIEA de porter le litige devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le vote du Conseil des gouverneurs (4 février 2006) préfigure celui du Conseil de sécurité du 9 juin 2010. Les grandes puissances font bloc, tandis que Cuba, la Syrie et le Venezuela votent contre.

Furieuse d’être humiliée, l’administration Ahmadinejad décide de retirer la signature iranienne du

Protocole additionnel. Ce retrait rend caduques les engagements de l’administration Khatami et clôt la polémique avec le groupe UE+3. Le Conseil de sécurité réplique en exigeant une nouvelle suspension de l’enrichissement de l’uranium (résolution 1696 du 31 juillet 2006) [

20]. Au regard du droit international cette résolution n’a pas de fondement juridique. La

Charte des Nations Unies ne donne pas compétence au Conseil de sécurité pour exiger d’un Etat membre qu’il aliène un de ses droits pour « rétablir la confiance » des autres à son égard.

Dès lors, l’Iran —soutenu par 118 Etats non alignés— refuse de se conformer aux exigences successives du Conseil en vertu de l’article 25 de la

Charte. Celui-ci stipule en effet que les Etats membres ne sont tenus d’accepter les décisions du Conseil que si celles-ci sont conformes à la

Charte. Insensiblement, le débat juridique international est passé du contrôle par l’AIEA du programme iranien à un bras de fer entre les grandes puissances et les puissances émergentes. Ou plutôt, il est revenu au point de départ des années 50 ; la question du contrôle par l’AIEA n’étant qu’un épisode dans la lutte opposant les puissances dominantes au Tiers Monde.

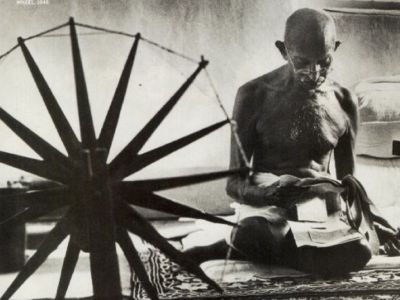

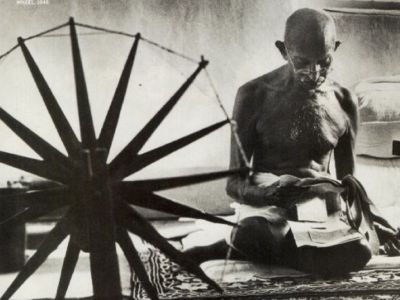

- Un exemple à suivre : Mohandas K. Gandhi (1869-1948) défie l’Empire britannique en brisant le monopole de la Couronne. Il tisse lui-même le coton indien.

Après le pétrole, l’uranium

La comparaison entre le comportement des grandes puissances face au pétrole iranien hier et leur comportement face à l’uranium iranien aujourd’hui est frappante.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Anglo-Saxons avaient imposé des contrats léonins à l’Iran pour extraire son pétrole sans en payer le juste prix [

21]. Ils avaient aussi empêché l’Iran de se doter de grandes raffineries pour le transformer. De telle sorte que les Iraniens devaient importer au prix fort l’essence que la British Petroleum avait produite, en raffinant à l’étranger le pétrole qu’elle leur avait volé.

Aujourd’hui, les grandes puissances voudraient interdire à l’Iran d’enrichir son uranium pour en faire un combustible. De la sorte, le pays n’aurait pas la possibilité d’utiliser ses propres richesses minérales et serait contraint de les vendre à bas prix. En 2006, les Anglo-Saxons ont fait adopter par le Conseil de sécurité une résolution exigeant que Téhéran suspende ses activités liées à l’enrichissement, y compris la recherche-développement. Puis, ils ont proposé aux Iraniens de leur acheter de l’uranium brut et de leur vendre de l’uranium enrichi.

La réaction de Mahmoud Ahmadinejad à ce chantage est exactement la même que celle de Mohandas K. Gandhi dans une situation similaire. Les Britanniques interdisaient aux Indiens de filer le coton. Ils leur achetaient donc à bas prix une matière première qu’ils ne pouvaient utiliser, puis ils leur revendaient au prix fort des tissus filés avec leur coton à Manchester. Le Mahatma Gandhi viola la loi impériale et fila lui-même le coton sur un rouet rudimentaire, qui devint le symbole de son parti politique. Identiquement, les Anglais s’étaient arrogés un monopole d’exploitation du sel et appliquaient une taxe exorbitante sur ce produit de première nécessité. Gandhi viola la loi impériale, traversant le pays dans une marche épique, il alla lui- même récolter le sel. C’est par ce type d’action que l’Inde recouvra sa souveraineté économique.

Les déclarations fracassantes de Mahmoud Ahmadinejad lors de la mise en service de centrifugeuses doivent être comprises dans ce contexte. Elles expriment la volonté de l’Iran d’exploiter lui-même ses ressources minières et de se doter ainsi de l’énergie indispensable à son développement économique.

Au demeurant, rien dans le Traité de non prolifération n’interdit à quiconque d’enrichir de l’uranium [

22].

- Signature du Protocole de Téhéran (17 mai 2010). De gauche à droite : Celso Amorim, Luiz Inácio Lula da Silva, Manouchehr Mottaki, Mahmoud Ahmadinejad, Recep Tayyip Erdoğan et Ahmet Davutoğlu.

- © Présidence iranienne

Le Protocole de Téhéran

A l’occasion du sommet de Washington sur la sécurité nucléaire (12 et 13 avril 2010), le président brésilien Lula da Silva présente ses bons offices à son homologue états-unien. Il lui demande quelle mesure serait à même de rétablir la confiance et d’arrêter la spirale des résolutions du Conseil de sécurité.

M. Lula da Silva, qui ambitionne de devenir secrétaire général des Nations Unies, agit comme intermédiaire entre les grandes et les petites puissances. Surpris, le président Obama réserve sa réponse, Finalement, il lui adresse une lettre, le 20 avril [

23]. Il y indique qu’une mesure négociée en novembre 2009, puis abandonnée, ferait l’affaire. L’Iran pourrait échanger de l’uranium insuffisamment enrichi contre de l’uranium faiblement enrichi. Cet échange pourrait avoir lieu dans un pays tiers, la Turquie par exemple. Téhéran pourrait alors alimenter en combustible son réacteur à usage médical sans avoir besoin d’enrichir lui-même l’uranium. Une lettre similaire a été envoyée par M. Obama à son homologue turc, mais n’a pas été rendue publique.

Le président brésilien se rend immédiatement à Moscou où, lors d’une conférence de presse commune (14 mai) le président Medvedev confirme que du point de vue russe cette mesure serait aussi considérée comme une solution acceptable [

24]. M. Lula da Silva rejoint le Premier ministre turc à Téhéran et signe le document attendu avec le président Ahmadinejad (17 mai) [

25].

Ceci étant fait, Mahmoud Ahmadinejad confirme que, si l’accord est appliqué, son pays n’aura pas besoin de procéder à l’enrichissement, mais que pour se prémunir d’une éventuelle rupture du Protocole, il doit apprendre à maitriser cette technique. L’Iran poursuivra donc ses recherches.

Faisant volte-face, Washington dépose au Conseil de sécurité un projet de résolution qu’il avait négocié à l’avance avec les autres membres permanents. Après trois semaines de psychodrame, ce texte à peine amendé est débattu par le Conseil. Pour la forme, les négociateurs occidentaux faxent à Téhéran leurs observations sur le Protocle quatres heures avant d’entrer en séance [

26]. Ils ne veulent plus d’un accord provisoire, ils exigent que l’Iran renonce à la technique de l’enrichissement. La résolution 1929 est adoptée, y compris par la Russie et la Chine (9 juin) [

27].

Pour le Brésil, la Turquie, l’Iran et les 118 non alignés qui les soutiennent, le choc est rude. Il est tout à fait clair que le souci des grandes puissances n’est pas d’empêcher l’Iran d’enrichir de l’uranium pour fabriquer des bombes, mais de de l’empêcher de maîtriser un savoir-faire qui garantirait son indépendance.

- Suite aux sanctions unilatérales des Etats-Unis, Total est contraint de cesser d’approvisionner l’Iran en essence (ici : Christophe de Margerie, le Pdg).

Les conséquences de la résolution 1929

Dans les jours qui suivent, les dirigeants russes laissent entrevoir leurs désaccords internes. Une cascade de déclarations contradictoires confirme et infirme que l’embargo prévu par la résolution 1929 s’applique aussi aux missiles sol-air S-300 russes en cours de livraison. Finalement le président Medvedev tranche : les livraisons d’armes anti-aériennes sont interrompues, ce qui implique que, d’un point de vue technique, un possible bombardement de l’Iran restera une option militaire crédible.

Continuant sur sa lancée, Washington ajoute aux sanctions onusiennes ses propres sanctions, et l’Union européenne lui emboite le pas. Ce nouveau dispositif vise à priver l’Iran de l’énergie nécessaire à son économie. Il fait interdiction aux sociétés ayant des intérêts en Occident de livrer de l’essence raffinée ou tout autre carburant à Téhéran [

28]. Première conséquence de ces mesures unilatérales, Total est contraint de se retirer d’Iran. Le ministre brésilien des Affaires étrangères Celso Amorim annonce, quant à lui, que les sociétés agro-industrielles de son pays ne peuvent pas prendre le risque de fournir de l’éthanol à l’Iran. Autant de ruptures qui sont des catastrophes économiques non seulement pour les Iraniens, mais pour les Français et les Brésiliens aussi.

Moscou entre en ébullition. Les partisans de Premier ministre Vladimir Poutine s’estiment floués. Pour eux, les sanctions contre l’Iran ne doivent pas déstabiliser le pays. Ils avaient admis la position du président Dmitry Medvedev de coopération avec les Etats-Unis à la condition que les sanctions se limitent à celles de l’ONU. Ils se trouvent désormais face au fait accompli : la résolution du Conseil de sécurité sert de justification à des mesures unilatérales de Washington et de Bruxelles visant à asphyxier l’Iran. Auditionné par le Sénat, le secrétaire US à la Défense Robert Gates se gausse de la confusion qui règne au Kremlin et de son « approche schizophrénique » de la question iranienne.

Poursuivant sur la lancée, l’Allemagne fait du zèle. La chancelière Angela Merkel fait confisquer des matériels destinés à la construction de la centrale nucléaire civile de Busher et fait interpeller les ingénieurs russes qui les rassemblaient. La tension monte à Moscou et l’ambassadeur Churkin appelle ses partenaires du Conseil de sécurité à la raison.

A Pékin, les choses ne sont pas plus claires. La Chine a accepté de voter la résolution 1929 en échange d’un renoncement de Washington à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Pékin, qui ne se pensait pas en mesure de défendre à la fois Téhéran et Pyongyang, a inutilement cédé du terrain car les Etats-Unis resservent le couvert lors du G8 de Toronto.

Dans une déclaration, le Suprême conseil (iranien) de sécurité nationale souligne que le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas compétence pour adopter la résolution 1929 [

29]. En écho, le président du Venezuela, Hugo Chávez, annonce que son pays n’appliquera pas une décision sans fondement juridique. Concrètement, Caracas approvisionnera Téhéran en essence et lui proposera les services bancaires qui lui sont aujourd’hui refusés.

L’Iran décide de manifester sa mauvaise humeur en reportant d’un mois toute nouvelle négociation et en posant des conditions à la reprise des pourparlers. Renversant la rhétorique dominante, Téhéran accepte de discuter sur l’application du Traité de non-prolifération afin de « rétablir la confiance » avec les Occidentaux, à la condition que ceux-ci « rétablissent la confiance » avec l’Iran et les non-alignés. Pour ce faire, le président Ahmadinejad exige que les négociateurs fassent une déclaration qui ne devrait pas poser de problème s’ils sont de bonne foi et lèverait le soupçon du « deux poids, deux mesures » : ils doivent exiger qu’Israël signe le TNP (et par conséquent accepte le régime des inspections de l’AIEA et la dénucléarisation progressive) et s’engager à appliquer à eux-mêmes le TNP (c’est-à-dire qu’ils commencent dès à présent à détruire leurs stocks d’armes nucléaires).

Vu du côté occidental, cette réponse paraît dilatoire : Téhéran pose des conditions irréalistes qui manifestent sa volonté de rupture. Vu du Tiers Monde, Téhéran pointe la contradiction fondamentale du TNP qui permet depuis une quarantaine d’années aux grandes puissances de conserver leur avantage nucléaire, militaire et civil, pour dominer le monde tout en empêchant les puissances émergentes de rejoindre le club nucléaire.

Sans surprise, Washington réagit en relançant la polémique. Le directeur de la CIA, Leon Panetta, déclare dans une émission de grande écoute que, selon de récents renseignements, l’Iran aurait désormais assez d’uranium faiblement enrichi pour fabriquer des bombes [

30].

L’accusation est loufoque, dans la mesure où l’Iran ne dispose que d’uranium enrichi à moins de 20 % alors que les bombes atomiques sont fabriquées avec l’uranium enrichi à 70, voire 85 %.

Peu importent les faits et la logique, « La raison du plus fort est toujours la meilleure ».

- Mahmoud Ahmadinejad plaide à la tribune de l’ONU pour un Proche-Orient exempt d’armes nucléaires.

Conclusion

31 ans après le début de la Révolution islamique, l’Iran n’a pas dévié de sa trajectoire. Malgré la guerre par procuration que les grandes puissances lui ont livré, malgré les embargos et les sanctions de toutes sortes, il continue à questionner l’architecture des relations internationales et à se battre pour son indépendance et celle des autres nations. Si l’on relit rétrospectivement les interventions des diplomates et dirigeants iraniens à l’ONU, on observe qu’elles n’ont cessé de dénoncer le directoire que les grandes puissances exercent sur le reste du monde au moyen de leur siège permanent et de leur droit de veto au Conseil de sécurité. Et si l’on relit la presse occidentale, on observe qu’elle met en scène des scandales successifs pour ne pas avoir à rendre compte des propos des diplomates et dirigeants iraniens [

31]

Dans ce cadre, la position iranienne sur le nucléaire n’a pas varié, mais s’est approfondie. L’Iran a proposé de faire du Proche-Orient une zone dénucléarisée et Téhéran n’a cessé de porter ce projet qui vient seulement maintenant d’être examiné par l’ONU malgré l’opposition farouche d’Israël [

32]. L’Iran a pris de nombreuses initiatives pour que les Etats du Tiers-Monde rapprochent leur point de vue sur le nucléaire, la dernière en date étant la Conférence internationale sur le désarmement nucléaire qu’il a organisé en avril 2010 [

33].

Dans cet affaire, le problème central n’est pas l’Iran, mais le refus des grandes puissances de se conformer à leurs obligations de signataires du Traité de non-prolifération : détruire au plus vite leurs stocks d’armes nucléaires. Or, loin de s’engager sur cette voie, l’administration Obama a publié sa nouvelle doctrine nucléaire dans laquelle elle prévoit de faire usage de l’arme nucléaire non pas seulement pour riposter à une attaque nucléaire, mais en première frappe contre des Etats non-nucléaires qui lui résistent.

[

1] «

White House Fact Sheet on the new UN Security Council Sanctions on Iran »,

Voltaire Network, 10 juin 2010.

[

2] Voir le

procè-verbal de séance relatif à la Résolution 1929,

Réseau Voltaire, 9 juin 2010.

[

3] En France, sous l’Ancien Régime, la société était divisée en trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état. Ce dernier était privé de tout pouvoir politique bien qu’il représenta 95 % de la population.

[

4] «

Iran does not need military coalition », par Kourosh Ziabari,

Voltaire Network, 2 avril 2010.

[

5] « Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », Avis consultatif du 8 juillet 1996, Cour internationale de Justice,

C.I.J. Recueil 1996, p. 226.

[

6] «

La dissuasion nucléaire est contraire au droit international », par Francis Boyle,

Réseau Voltaire, 21 octobre 2009.

[

7] Voir notre dossier «

Mujahedin-e Khalq ».

[

8] «

Résolution 1737 du Conseil de sécurité »,

Réseau Voltaire, 23 décembre 2006.

[

9] «

Résolution 1747 du Conseil de sécurité »,

Réseau Voltaire, 24 mars 2007.

[

10] «

Iran : intentions et possibilités nucléaires », extraits du National Intelligence Estimate (NIE),

Réseau Voltaire/Horizons et débats, 17 décembre 2007.

[

11] «

Pourquoi McConnell a-t-il publié le rapport sur l’Iran ? »,

Réseau Voltaire/Horizons et débats, 17 décembre 2007.

[

12] «

Washington décrète un an de trêve globale », par Thierry Meyssan.

Réseau Voltaire, 3 décembre 2007.

[

13] «

Résolution 1803 du Conseil de sécurité »,

Réseau Voltaire, 3 mars 2008.

[

14] «

Pourquoi William Fallon a-t-il démissionné ? »,

Réseau Voltaire/New Orient News, 14 mars 2008.

[

15] «

La démission de l’amiral Fallon relance les hostilités en Irak », par Thierry Meyssan,

Réseau Voltaire, 13 mars 2008.

[

16]

All The Shah’s Men : An American Coup and the Roots of Middle East Terror, par Stephen Kinzer (John Wiley & Sons, 2003).

[

17] «

Iran looks to Argentina for nuclear fuel », par Kaveh L Afrasiabi,

Voltaire Network, 9 novembre 2009.

[

18] «

Washington veut réécrire les attentats de Buenos-Aires », par Thierry Meyssan ; «

Des attentats sous fausse bannière en Argentine : 1992 et 1994 », par James Fetzer et Adrian Salbuchi ;

Réseau Voltaire, 13 juillet 2006 et 9 novembre 2009.

[

19] Cette expression fait sourire. En effet, Mahmoud Ahmadinejad représente les vétérans de la guerre Irak-Iran et absolument pas le haut clergé chiite qui lui est majoritairement opposé.

[

20] «

Résolution 1696 du Conseil de sécurité »,

Réseau Voltaire, 31 juillet 2006.

[

21] «

BP-Amoco, coalition pétrolière anglo-saxonne », par Arthur Lepic,

Réseau Voltaire, 10 juin 2004.

[

22] «

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) »,

Réseau Voltaire.

[

23] «

Letter to Lula da Silva », par Barack Obama,

Voltaire Network, 20 avril 2010.

[

24] «

Joint News Conference », par Dmitry Medvedev et Luiz Inácio Lula da Silva,

Voltaire Network, 14 mai 2010.

[

25] «

Joint Declaration by Iran, Turkey and Brazil on Nuclear Fuel »,

Voltaire Network, 17 mai 2010.

[

26] «

Vienna Group’s Answer to Joint Declaration of Teheran »,

Voltaire Network, 9 juin 2010.

[

27] «

Résolution 1929 du Conseil de sécurité »,

Réseau Voltaire, 9 juin 2010.

[

28] L’Iran est un Etat exportateur de pétrole, mais —compte tenu de l’embargo dont il fait l’objet depuis le début de la Révolution islamique—, il ne dispose pas de raffinerie et est obligé d’importer de l’essence.

[

29] «

The Islamic Republic of Iran’s Declaration in Response to Resolution 1929 »,

Voltaire Network, 18 juin 2010.

[

30] Entretien de Leon Panetta avec Jake Tapper,

This Week, ABC, 27 juin 2010.

[

31] Le lecteur se souvient probablement de la manière dont la France avait créé un secrétariat d’Etat aux Droits de l’homme dont la principale activité aura été de saboter la participation iranienne à la conférence de Genève contre le racisme (dite « Durban II »). La secrétaire d’Etat Rama Yade avait fait attribuer des badges diplomatiques à des militants sionistes pour qu’ils perturbent le discours du président iranien, tandis que les ambassadeurs des puissances européennes quittaient la salle selon un scénario préétabli. Le lecteur pourra relire le discours de M. Ahmadinejad et l’apprécier au regard de ce qui vient d’être analysé. Il porte sur le rôle du Conseil de sécurité dans l’impunité de l’apartheid israélien (Voir : «

Discours à la conférence de Durban II », par Mahmoud Ahmadinejad,

Réseau Voltaire, 20 avril 2009.

Afin que la censure soit complète, le haut fonctionnaire français Bruno Guigne, qui s’était indigné publiquement de la présentation médiatique de cette affaire a été immédiatement relevé de ses fonctions par le président Sarkozy (lire : «

Quand le lobby pro-israélien se déchaîne contre l’ONU », par Bruno Guigne,

Réseau Voltaire, 24 mars 2008.

[

32] «

Capacité nucléaire israélienne », Résolution adoptée à la dixième séance plénière de l’AIEA,

Réseau Voltaire, 18 septembre 2009. «

Application des garanties de l’AIEA au Moyen-Orient », Résolution adoptée à la neuvième séance plénière,

Réseau Voltaire 17 septembre 2009. «

Création d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient », Rapport présenté par la République islamique d’Iran à la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non prolifération des armes nucléaires 2010,

Réseau Voltaire, 4 mai 2010.

[

33] «

Message à la première conférence internationale sur la désarmement nucléaire », par Ali Khamenei ; «

Address at the International Conference on Nuclear Disarmament », par Mahmoud Ahmadinejad ; «

Address at the International Conference on Nuclear Disarmament », par Saeed Jalili ;

Réseau Voltaire, 17 avril 2010.

La campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI), lancée en avril 2004 par un petit groupe d’universitaires et d’intellectuels palestiniens, et largement soutenue par des associations, des syndicats et des réseaux majeurs de la société civile (1), connait un essor sans précédent depuis les dix-huit derniers mois, depuis la guerre d’agression contre Gaza.

La campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI), lancée en avril 2004 par un petit groupe d’universitaires et d’intellectuels palestiniens, et largement soutenue par des associations, des syndicats et des réseaux majeurs de la société civile (1), connait un essor sans précédent depuis les dix-huit derniers mois, depuis la guerre d’agression contre Gaza.