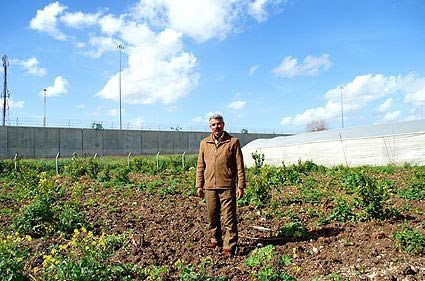

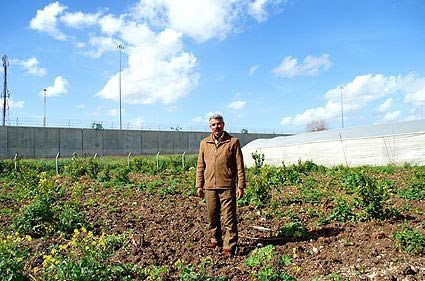

- Fayez Taneeb,

agriculteur palestinien de Tulkarem en Cisjordanie, prisonnier sur sa

terre entre le mur et les usines de pesticides de l’occupant, il résiste

par son acharnement à cultiver ses terres dans des situations

extrêmement difficiles : terres spoliées, destruction des cultures par

les colons, restrictions d’accès aux champs...(Ism-France)

Dans ce dossier politique, l’auteure invitée Vivien Sansour et le

directeur du programme Al-Shabaka Alaa Tartir donnent la parole à un

certain nombre d’agriculteurs qui essaient actuellement de résister à

ces défis. Ils ont travaillé en particulier avec des agriculteurs de

Jénine et de Jéricho, où deux zones industrielles sont en construction,

et ils proposent des mesures pour aider les agriculteurs à se

réapproprier leur souveraineté et à rester sur leurs terres. (1)

Les Zones Industrielles Palestiniennes : la nouvelle menace

« Un jour nous nous sommes éveillés à l’annonce du gouverneur de

Jénine que nous devions enlever nos cultures de la terre. Si nous ne le

faisions pas volontairement, eux allaient le faire pour nous. J’avais du

blé à ce moment-là. Je suis descendu et je l’ai moissonné afin qu’il ne

soit pas détruit. »(2)

Ainsi parle Mahmoud Abufarha, l’un des nombreux agriculteurs du

village de Al-Jalameh dans le district de Jénine, dans le nord de la

Cisjordanie occupée, qui lutte pour rester sur sa terre. Aujourd’hui,

des agriculteurs comme Abufarha sont non seulement menacés par

l’implacable politique israélienne de confiscation de terres, mais de

plus en plus il sont confrontés à des confiscations de terres par l’AP

elle-même. Elle veut y construire des zones industrielles qui,

prétend-elle, vont aider les agriculteurs et créer des emplois. Mais

beaucoup d’agriculteurs craignent que ces zones ne soient uniquement

destinées à faire d’eux des travailleurs prolétarisés plutôt que des

fermiers productifs et à les priver délibérément de leur source de

pouvoir la plus précieuse - la terre - tout en prétendant les aider.

Les efforts pour réduire le pouvoir des agriculteurs palestiniens ne

sont pas nouveaux. En réalité, de multiples tentatives et politiques

agressives pour éliminer pratiquement les agriculteurs palestiniens sont

en cours depuis le début de l’état d’Israël en 1948, lorsque ces

efforts pour « moderniser » les fermiers commencèrent à introduire de

nouvelles méthodes et de nouvelles semences, qui réduisaient leur

indépendance et donnaient la priorité à la quantité sur la qualité, afin

de pourvoir aux besoins du nouveau projet sioniste.

Tandis qu’Israël faisait son auto-promotion partout dans le monde

comme le pays qui avait « fait fleurir le désert », les agriculteurs

palestiniens étaient manipulés et instrumentalisés pour des expériences

qui leur ont coûté de nombreuses souches de leurs semences indigènes

ainsi que de grands pans de leurs terres productives. Après qu’Israël

eut occupé les territoires palestiniens en 1967, il appliqua beaucoup de

ces méthodes à la Cisjordanie. Depuis sa création en 1993, l’AP a

poursuivi ce processus au lieu de l’inverser, abandonnant des

agriculteurs palestiniens qui sont aujourd’hui dans une situation

terrible.

Avec la

tendance mondiale à industrialiser les terres agricoles,

les agriculteurs de Palestine ne sont pas un cas unique : partout dans

le monde, les producteurs subissent des tentatives pour réduire leur

autonomie en matière de production de nourriture et pour accroître leur

dépendance vis-à-vis des banques, des multinationales et des géants de

l’agrobizness. Que ce soit à Haïti, au Honduras, en Inde ou en

Palestine, l’agriculture paysanne à échelle familiale représente la

dernière frontière de résistance contre un système politique mondial

actionné par le capital, qui dilue les identités des gens et les prive

de leur souveraineté alimentaire dans le but d’assurer à une oligarchie

la domination politique et économique sur les ressources tant humaines

que naturelles.

Pour Abufarha comme pour beaucoup d’agriculteurs, l’agriculture n’est

pas seulement une source de revenus, c’est l’exemple vivant d’une

relation intime avec la terre, et elle est profondément imbriquée avec

l’identité, les croyances et les valeurs. Dans le cas de la Palestine,

elle est aussi le moteur qui anime les luttes paysannes pour

l’autodétermination face à la colonisation israélienne de leurs terres.

Ce secteur, longtemps négligé et souvent saboté par les dirigeants

palestiniens, les institutions internationales et Israël, se voit

confronté à une nouvelle menace : la création de

zones industrielles palestiniennes,

subventionnées au niveau régional ou international. Ces zones

contribuent à priver l’économie palestinienne de son potentiel de

transformation ; elles étendent la domination territoriale israélienne

dans les Territoires Palestiniens occupés (TPO) ; elles augmentent la

dépendance des Palestiniens vis-à-vis d’Israël sur le marché des biens

et de l’emploi ; et elles supplantent la petite agriculture familiale,

qui est une force de soutien du peuple palestinien depuis des

générations. Mais l’AP, son secteur privé captif et ses sponsors

internationaux sont d’un autre avis : pour eux, les zones industrielles

sont un pilier de l’effort de construction d’un état qui va renforcer

l’économie palestinienne et réussir un développement durable.

L’agriculture sous une occupation et un néolibéralisme invasif

Les agriculteurs palestiniens affrontent aussi d’autres contraintes.

Depuis 1967, par exemple, Israël a noyé le secteur agricole sous les

pesticides, herbicides, insecticides et fertilisants chimiques. Dans la

même veine, il a défendu un système de monocultures qui a laissé les

paysans plus vulnérables devant des intermédiaires qui dictent les prix

et imposent les variétés culturales. Il a également poussé le secteur

agricole vers des cultures très exigeantes en temps de travail, comme

les fraises, les cornichons ou les tomates, qui sont produites en serre à

grand renfort de pesticides, moyennant des forces de travail faiblement

rémunérées. (3)

Par ailleurs, le Ministère palestinien de l’ Agriculture n’a jamais

été capable de protéger les agriculteurs d’un déversement de produits de

l’agrobizness en provenance de colonies juives, qui inondent les

marchés locaux de Palestine.

La prohibition officielle des denrées coloniales n’a

pas été introduite avant 2010, mais souvent elle n’est pas appliquée et

les produits continuent d’arriver des fermes israéliennes industrielles,

même quand les produits saisonniers locaux sont disponibles.

En juin dernier encore, le Ministre de l’ Agriculture de l’AP, qui

avait d’abord encouragé les agriculteurs à produire des pastèques en

promettant promotion et protection des cultures, a été obligé

d’autoriser sur le marché palestinien des arrivages massifs de pastèques

produites à moindre coût en Israël – des arrivages sous la protection

de l’armée israélienne. A présent ce genre de chose se produit tous les

jours, conséquence de l’asymétrie entre Palestiniens et Israéliens, et

entraîne des pertes économiques importantes pour les producteurs

palestiniens.

Comme beaucoup l’ont relevé, les fonds dévolus au secteur agricole

n’ont pas franchi la barre du 1 % du budget annuel total de l’AP. En

même temps le secteur agricole ne comptait que pour 1,4 % de l’aide

internationale totale entre 1994 et 2000, et aujourd’hui ce chiffre est

tombé à 0,7 %. Pour 2012, l’agriculture n’a fait que 5,9 % du PIB

palestinien alors qu’elle représentait 13,3 % en 1994. Et tout cela

malgré les rapports du Programme Alimentaire Mondial (PAM) selon

lesquels 50 % des ménages palestiniens souffrent actuellement de

l’insécurité alimentaire.

La dernière session des pourparlers de « paix » parrainés par les USA

entre l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)/AP et Israël

indique que de futures abominations attendent le paysan palestinien. En

mai 2013, le Secrétaire d’État John Kerry a promu

l’Initiative Economique Palestinienne (PEI)

au Forum Economique Mondial en Jordanie, promettant « un nouveau modèle

de développement » qui réunirait 4 milliards de dollars

d’investissements internationaux et en retour, accroîtrait le PIB

palestinien de quelque 50 % en trois ans, réduirait le chômage et ferait

augmenter les salaires. (Quelques mois plus tard le chiffre de 4

milliards de dollars était ajusté à 11 milliards de dollars).

Des fuites précoces de la PEI ont suscité des vagues de critiques de

la part de l’approche du développement néolibérale traditionnelle à

hiérarchie descendante, celle qui est vénérée dans les instituions

financières internationales. En fait, tout ceci ne diffère guère du

modèle économique raté que les décideurs internationaux ont imposé aux

palestiniens depuis le début du processus d’Oslo, lequel propose des

solutions économiques pour des problèmes politiques.

Dans la PEI, l’agriculture est un des huit « secteurs clés » choisis

pour le développement, principalement via les nouvelles « zones

économiques spéciales » (SEZ) palestiniennes, c’est-à-dire des zones

industrielles censées relancer l’économie et le secteur agricole en

particulier via des investissements de l’agrobizness et des profits plus

importants. Déjà, deux parcs industriels sont en construction à Jénine

et à Jéricho. Ils ont obtenu des fonds internationaux et sont contrôlés

par une institution affiliée à l’AP, Palestinian Industrial Estates et

par la Free Zone Authority (PIEFZA). (4)

Cependant, malgré les allégations que ces zones industrielles

constituent un projet national palestinien, des publications ont alerté

sur les bénéfices qu’en tireront les entreprises israéliennes, en

particulier des compagnies basées dans des colonies juives en

Cisjordanie, illégales en droit international – tout en démembrant les

familles paysannes et les bandes de terre les plus fertiles des TPO. Les

critiques ont décrit ces zones comme des

« prisons économiques »,

rendant les Palestiniens encore plus asservis à Israël, vu que l’AP

doit compter sur la bonne volonté de l’occupant pour l’accès, la

mobilité et le transfert des revenus des taxes.

En outre, concentrer l’activité dans ces zones sape la propriété

foncière des Palestiniens en les enlevant à leurs terres pour les faire

travailler dans des zones spécifiques, en général près des centres

urbains, sans parler de la rupture de relations entre le consommateur et

le producteur local. Cela entraînera inévitablement un transfert de

population et une urbanisation forcée des communautés rurales à long

terme. Les conséquences seront des préjudices graves pour la

souveraineté et le développement durable palestiniens, sans parler des

dégâts environnementaux qu’on peut prévoir de la production de déchets

industriels, tant dans les zones agricoles que résidentielles.

Pour défendre sa collaboration avec Israël, l’AP a fait beaucoup

d’efforts pour promouvoir les zones industrielles comme si elles étaient

des projets de développement anodins. En juillet 2013, le Premier

Ministre intérimaire Rami Hamdallah posait devant les caméras sur le

site de la Zone Industrielle de Jénine et déclarait que la zone créerait

plus de 15.000 emplois. Ce même mois, le Ministre palestinien du Plan

rencontrait des ministres japonais, jordaniens et israéliens pour

discuter du développement du Parc Industriel agricole de Jéricho (JAIP),

une zone décrite comme un projet pilote de

« l’Initiative du corridor pour la paix et la prospérité » que le Japon a proposée dans l’objectif d’une coopération régionale. (5)

- Un agriculteur

palestinien récolte ses figues de Barbarie dans son champ à Arabouneh

près de Jénine en Cisjordanie, le 18 juillet 2011 - AP Photo/Mohammed

Ballas

A qui profite le système ? Pas aux agriculteurs de Jénine !

Toutefois les agriculteurs palestiniens doutent qu’ils profiteront de

ces zones industrielles. Naturellement, les plus fortes tensions

existent avec les petits fermiers qui n’ont pas été consultés et voient

das ces zones une menace existentielle. En fait, beaucoup de petites

exploitations ont déjà été abandonnées parce qu’elle ne peuvent

concurrencer les produits de l’agrobizness venant d’Israël et de ses

colonies illégales. Les zones industrielles ne feront qu’aggraver le

problème.

La Zone Industrielle de Jénine, connue aussi sous le nom du village

d’Al-Jalameh, est issue du processus d’Oslo et elle était prévue pour la

fin des années ’90 avec le soutien de la Banque Allemande de

Développement (KfW). En 2000, l’AP expropria 933 dunams (93 ha) au total

pour « usage public » et les transféra à la PIEFZA. Mais après la

Deuxième Intifada qui commença en 2000, le projet fut gelé. C’est

seulement en 2007 que PIEFZA l’a ranimé accordant la concession à un

partenaire turc, OBB-BIS Industrial Parks Development and Management

Company, pour gérer le parc pendant 49 ans. Le fait le plus alarmant à

propos de la ZIJ c’est qu’elle est construite sur un sol qui fait partie

de la municipalité de la vallée de Jezraël (Marj ben Amer), la plaine

[d’Esdraelon] la plus fertile de Palestine, et qui fait partie du

Croissant Fertile. Historiquement, c’est le grenier à blé de la

Palestine.

D’après les agriculteurs locaux, le terroir sur lequel la zone

industrielle est maintenant construite a été appelée El-Roba’yat pendant

des générations. Les habitants des villages voisins de Al-Jalameh et

Burqin cultivent cette partie de la vallée de Jezraël et en tirent leur

subsistance. Le paysage est multicolore selon la variété des cultures,

comme l’épinard vert, les pousses de sésame ou le blé d’or. Beaucoup de

gens dans les villages et les villes des environs achètent leurs légumes

et leur fourrage sur ce site où les usines du parc industriel et la

centrale électrique vont être construites et étendues.

Pour construire cette zone industrielle, l’AP a exproprié les

producteurs de El-Roba’yat sous le prétexte du droit de préemption.

Cette loi permet au gouvernement d’acheter des terres

à des prix très bas censés compenser l’expropriation pour le « bien public ».

Mais certains fermiers refusent de renoncer à leur moyens de

subsistance pour la création d’une zone industrielle qui mettra fin à

leur mode de vie et détruira leurs ressources naturelles et économiques.

Une vingtaine d’agriculteurs ont récemment intenté une action en

justice contre l’AP contestant l’allégation que le terroir servira au

bien public.

Mahmoud Abufarha est l’un des agriculteurs qui se sont joints au

combat légal pour tenter de sauver sa terre. Parcourant la vallée dans

sa vieille Subaru il raconte comment sa famille a acquis cette terre :

« Nous avons économisé sur notre pain quotidien pour pouvoir payer cette

propriété. J’ai 59 ans et je cultive cette terre depuis un

demi-siècle. C’est ma vie ». Au bord des larmes, il contemple le site en

construction où des barrières métalliques et des structures en béton

sont en train d’être érigées à la place de ses champs d’orge et de blé.

Comme beaucoup de villageois, Abufarha croit que les décisions

politiques et économiques qui sont prises ne respectent ni son héritage

ni ses moyens de subsistance. « Les autorités disent que ce projet vise à

servir le bien public. Moi je produis de la nourriture. N’est-ce pas

davantage au bénéfice du public qu’une zone industrielle qui ne sert que

de grosses usines ? On dirait que nos vies sont un gros gâteau et que

l’AP, Israël et les donateurs veulent tous une part du gâteau sans

prendre en considération ce qui va nous arriver. Il s’agit uniquement de

profit, pas du bien public ».

Abufarha souligne qu’il y a d’autres moyens de déterminer la valeur

de la terre. « Mille deux cents dunums [120 ha], cela nourrit plus de

20.000 personne par an, mas maintenant nous devrons attendre notre pain

arrive d’autres régions. La terre c’est la vie. Sans nos terres nous

n’avons pas de vie ».

Malgré les efforts concertés pour sauver la vallée de Marj Ben Amer

de sa destruction annoncée, le tribunal a rejeté l’action intentée par

les fermiers contre l’AP. En avril 2014, les agriculteurs se sont vu

remettre des documents les forçant à accepter une compensation pour

leurs terres, qu’ils avaient refusé de vendre. Les filiales de l’AP ont

évalué les terres, et les prix ont été fixés sans aucune négociation

avec les propriétaires fonciers. Selon Abufarha : « On m’a dit : que je

veuille vendre ou pas n’a plus d’importance, la terre est à présent la

propriété de la zone industrielle. J’ai aussi été avisé que l’argent

serait déposé sur mon compte à titre de compensation, que je veuille le

prendre ou pas ».

Khaled Mireh, chef du Conseil du village de Al-Jamaleh, explique que

puisque les agriculteurs ont échoué à empêcher l’établissement de la

zone, le conseil du village s’efforce de minimiser les dégâts autant que

possible. La crainte de voir des déchets toxiques enfouis dans ce qui

reste de leurs terres est leur principal souci. « Il est inexplicable

qu’une zone industrielle soit construite sur des terres cultivées dans

une zone peuplée. Tout ce projet a été imposé à notre communauté et

maintenant nous devons en gérer les conséquences prévisibles, surtout

celles qui touchent à l’environnement et à la santé publique ».

Désignant une colline rocheuse à l’horizon, Mireh ajoute : « Nous ne

sommes pas contre le développement. Mais si nous avions voulu construire

une zone industrielle, nous aurions choisi cette colline, qui est loin

des habitats et qui est stérile ». A la question de savoir quelles

alternatives il aurait suggérées s’il avait été consulté, il dit : « Je

pense que la majorité des gens dans le village aurait salué un projet

impliqué dans ce que nous avons déjà. Un projet qui amènerait de petites

entreprises pour commercialiser les produits des fermiers ou mettrait

en valeur les choses que nous faisons tout en veillant au bien-être des

gens et à l’avenir de notre village ».

Sans hésitation, il affirme : « Nous avons en Palestine beaucoup

d’alternatives qui existent déjà. S’ils étaient intéressés par la

création d’emplois, ils auraient investi de manière à consolider les

nombreuses coopératives de fermiers et de producteurs, ce qui aurait

préservé la terre et l’environnement et aurait garanti la création

d’emplois locaux pour des gens d’ici, servant non seulement à notre

village mais à toute la Palestine » (

exemple )

- Un agriculteur

du village de Qaryut inspecte ses oliviers vandalisés dans la nuit par

des colons israéliens, le 9 octobre 2012. En 2013, les colons ont

détruit plus de 4.000 oliviers en Cisjordanie occupée

De Jénine à Jéricho

Alors que la Zone Industrielle de Jénine en est toujours à ses

débuts, l’infrastructure du Parc agro-industriel de Jéricho (JAIP) est

presque achevée. Des amas de métal d’une des usines déjà opérationnelles

jouxtent les panneaux solaires financés par l’Agence Japonaise de

Coopération Internationale (JICA) pour fournir une énergie verte au

Parc. Subhi Hallaq, un ingénieur représentant la Compagnie d’électricité

du District de Jérusalem note cependant que l’électricité générée par

ces panneaux ne suffira pas, ce qui veut dire que de l’électricité

complémentaire devra être amenée d’Israël et de Jordanie. Entre-temps,

les habitants de Jéricho continuer à subir régulièrement des coupures de

courant.

JICA a été critiquée pour avoir produit des études de faisabilité

inadéquates et pour gérer le JAIP sans mécanismes de responsabilisation

ni mesures de transparence. Mais la principale critique est que le

succès du JAIP ne dépend pas seulement de la collaboration entre

colonisateurs et colonisés, mais que le Parc lui-même se situe dans la

fertile Vallée du Jourdain qu’Israël veut contrôler dans tout futur état

palestinien. Vu le vif intérêt d’Israël pour cette zone, beaucoup de

terres agricoles adjacentes sont contrôlées par des colonies juives,

dont on peut penser qu’elles seront les premières bénéficiaires du Parc

industriel, plutôt que les agriculteurs palestiniens.

Assis à l’angle de ce qui était naguère une ferme de maraîchage très

productive, l’agronome et propriétaire de pépinière Abou Muhanad

al-Fatyani explique comment les règles et les conditions du JAIP rendent

impossible une participation des agriculteurs. « Certaines personnes

affiliées à l’AP nous ont dit qu’elles pouvaient nous accorder des baux

pour utiliser notre propriété au sein de la zone industrielle. Mais le

bail proposé est de 30 $ le mètre, ce qui veut dire 30.000$ l’an par

dunum. Il n’y a pas un seul agriculteur qui peut offrir autant. Même si

les agriculteurs mettaient leur argent en commun pour ouvrir une usine,

ce ne serait pas faisable. Seuls de gros investisseurs ont les moyens

pour de tels contrats ».

Qui seront ces investisseurs, la question reste posée, de même que le

genre d’usines qui seront basées dans cette zone. Cette ambiguïté

exacerbe les préoccupations des petits fermiers de Jéricho tels que Abed

Alqader. Il explique que les agriculteurs sont pleins d’appréhension

"parce qu’ils ont de bonnes raisons de croire que ces zones

industrielles ne sont pas conçues pour produire quoi que ce soit. Ou

plutôt,

elle serviront d’installations de conditionnement pour les produits de l’agrobizzness des colonies.

Si ces zones étaient destinées à nous aider, nous les agriculteurs

palestiniens, pourquoi n’avons-nous pas été invités à aucune des

discussions ? » Abed Alqader demande : « Nos fermes sont des

exploitations familiales. Elles ne peuvent supporter des opérations

industrielles aussi massives, et nous n’avons pas été approchés pour

augmenter notre production ou pour acquérir de nouvelles compétences,

alors, comment peuvent-ils dire que ceci est une zone agro-industrielle

destinée à aider le fermier palestinien ? ».

A 1 km du JAIP s’étendent les champs de Nasser Ismaïl. En tant

qu’agriculteur biologique, Ismaïl est fier d’utiliser de l’eau propre

pour irriguer ses palmiers dattiers. Tout en entassant le fumier bio

pour que ses fils le répartissent équitablement à chaque arbre, Ismaïl

dit : « Nous sommes concurrencés par un flot de dattes des colonies, qui

sont produites avec des eaux usées non retraitées et qui sont beaucoup

moins chères ». Quand on lui dit que la zone industrielle voisine va

ouvrir des installations de conditionnement de dattes et d’autres

produits, il est choqué et dit : « Si cela est vrai alors c’est la fin

pour nous. Ces installations de conditionnement ciblent une production

de masse de cultures industrielles. Je suis un petit fermier ; Cela va

me faire perdre mon exploitation ».

Plus que tout autre sans doute, Ismaïl sait ce que veut dire lutter

pour maintenir la tête hors de l’eau. La signature des Accords d’Oslo et

du Protocole Economique de Paris ont introduit des réglementations qui

interdisent aux Palestiniens de vendre leur production à Israël.

Résultat : Nasser a perdu 84.000 ILS [shekels][soit près de 25.000$].

C’est alors qu’il a cessé de cultiver des figues et du raisin et qu’il a

commencé la culture des dattes comme culture de rente. Affrontant un

nouveau défi et davantage d’incertitudes à cause de la zone industrielle

voisine, Ismail dit qu’il n’aura peut-être pas la force de continuer

s’il perd sa ferme. Son frère Abou Issa , par contre, est déterminé à

continuer la culture malgré tous les obstacles : « L’amour de la terre

et de l’agriculture c’est comme un virus dans le sang : il reste

toujours là. Même si je ne plante qu’un pot de persil, il faut que je

produise de la nourriture. Et même si je perds, je ne quitterai jamais

la terre ».

- Les agriculteurs palestiniens sont le dernier bastion de la résistance

Un appel à la société civile

Depuis 2011, Israël a donné à certains agriculteurs de Cisjordanie et

de Gaza des permis pour aller assister à son plus grand congrès

agricole annuel, qui rassemble cultivateurs, acheteurs, distributeurs,

exportateurs, chaînes de marketing et autres pour travailler en réseau

et conclure des affaires. Ces mêmes individus qui étaient naguère

considérés comme « menaces à la sécurité » de l’état d’Israël sont

maintenant des hôtes d’honneur à un événement important à Tel Aviv. Les

invitations étendues à ces fermiers, dont les visites sont financées

par USAID, apparaissent comme une autre tentative de cooptation émanant

de l’Initiative Économique du Secrétaire d’État Kerry, dans le but de

persuader le petits agriculteurs palestiniens d’acheter selon les

critères de l’agrobizness. Si cela s’avère, cela va sans doute créer

davantage d’endettement et achever de déconnecter des agriculteurs

palestiniens de leurs terres.

Les agriculteurs palestiniens ont besoin d’avocats solides pour

défendre leurs droits contre les politiques d’Israël tout autant que de "

l’Etat " de Palestine. En tant qu’acteurs locaux ayant l’accès le plus

direct aux organisations et aux donateurs internationaux qui influencent

le développement de la politique en Palestine, les membres de la

société civile et des ONG portent une responsabilité spéciale pour agir

et défendre les agriculteurs palestiniens, en s’unissant autour du

travail que font déjà des organisations telles que le Syndicat des

comités de travail agricole (

UAWC), le

Centre Bisan pour la Recherche et le Développement et l’initiative

Sharaka (« Partenariat »)

Plus spécifiquement, la société civile et les ONG doivent aider à :

assurer soutien et ressources pour que les agriculteurs puissent durcir leur lutte pour résister aux zones industrielles.

ouvrir

des voies aux fermiers pour qu’ils puissent se confronter directement à

l’AP, y compris au système judiciaire de l’AP, qui dénient leurs droits

à ces fermiers.

développer

des projets en coordination avec des dirigeants communautaires pour

soutenir les agriculteurs, grâce à des structures alternatives

permettant une plus grande production, un marketing local et des réseaux

de valorisation locale.

organiser

une campagne de communication publique pour exposer le mythe du projet

de construction d’État, lequel est au service d’un ordre du jour

néolibéral aux dépens de l’agriculture palestinienne.

Le peuple palestinien ne peut attendre que la politique change. Il faut des efforts organisés et durables de la communauté pour

réinvestir dans l’agriculture locale.

Un objectif majeur serait de reconnecter les consommateurs avec les

producteurs en circuit direct. Cela nécessite un financement

communautaire d’entreprises et de projets agricoles – ce que pourraient

faciliter des structures coopératives – et des start-up marchandes ou

non marchandes qui puissent élaborer des outils rendant l’agriculture

durable plus accessible et plus réalisable pour les agriculteurs, les

revendeurs et les consommateurs.

Conclusion

Les agriculteurs sont l’ultime frontière de liberté des Palestiniens

et un pilier capital pour créer un modèle de développement alternatif

basé sur une économie de résistance et de ténacité (soumoud).

L’agriculture et la souveraineté alimentaire sont deux sources de

pouvoir qui permettent aux gens de réclamer leurs droits et de préserver

leur héritage ancien et divers. Privés des moyens de se nourrir, les

Palestiniens perdraient l’un des éléments de résistance les plus

importants dont ils disposent.

Notes :

(1) Merci aux agriculteurs, à Thaer Washaha (Centre Bisan) et à Rena Zuabi pour leurs précieuses contributions.

(2) Les citations proviennent des interviews réalisées par les auteurs.

(3)

Pour toute information, voir George Kurzom : Towards Alternative

Self-Reliant Agricultural Development (Birzeit : Birzeit University

Development Studies Programme, 2001) ; le MA’AN Development Center ainsi

que l’ UAWC (Union of Agricultural Work Committees).

(4) Pour une analyse en profondeur, voir : “Neoliberal Palestine” dans :

Ali Abunimah,

The Battle for Justice in Palestine (Chicago, Illinois : Haymarket

Books, 2014), 75-124, ainsi que les publications du Bisan Centre for

Research and Development.

(5) Le ministre japonais a avancé :

“Quand le concept de Corridor pour la Paix et la Prospérité » sera

matérialisé, le problème régional sera résolu par des voies économiques,

plutôt que par des voies sécuritaires ou politiques ».

*

Vivien Sansour née à Beit Jala est écrivain,

photographe, productrice et elle milite pour une agriculture de

résistance (Honduras, Inde, Uruguay, Palestine, Colombie, USA). Pendant 6

ans elle a travaillé sur le terrain avec des agriculteurs, collectant

leur histoire pour les transmettre. Elle est actuellement doctorante au

College of Agriculture and Life Sciences à la North Carolina State

University. Voir son interview en

vidéo.

*

Alaa Tartir coordonne le programme de Al-Shabaka

(The Palestinian Policy Network), il est chercheur doctorant au

Département ’Développement International’ de la London School of

Economics and Political Science (LSE). Il est également chercheur au MAS

(Palestine Economic Policy Research Institute) et au Centre Bisan pour

la Recherche et le Développement ainsi qu’au PARC (Palestinian American

Research Center) et au Centre pour le Moyen-Orient de la LSE. Il a

publié notamment "Le rôle de l’aide internationale dans le

développement : le cas de la Palestine 1994-2008" (Lambert 2011). Voir

son interview en

vidéo.